AI观察:Kiro IDE 上手:核心概念和Cursor对比

Kiro IDE 上手:核心概念和Cursor对比

写在前面

Kiro截止2025-07-20还是处于不开放内测阶段,我由于在上周新用户注册还开放的时候已经下载并注册了一个名额,所以现在有幸”上车”体验一下。并且在今天仔细阅读了文档,并创建了一个Demo实践了几个核心概念。

Claude 4模型的使用目前还不受限制,并且没有前几天那种经常出现繁忙的情况,虽然在一些”代码回滚到checkpoint”的小细节上和Cursor的体验有一些差距,但是整体体验下来效果还是非常不错,尤其是Spec的特性,带来了AI和软件工程亲密结合的惊喜。

下面我简单介绍一下Kiro的核心概念。

Steering

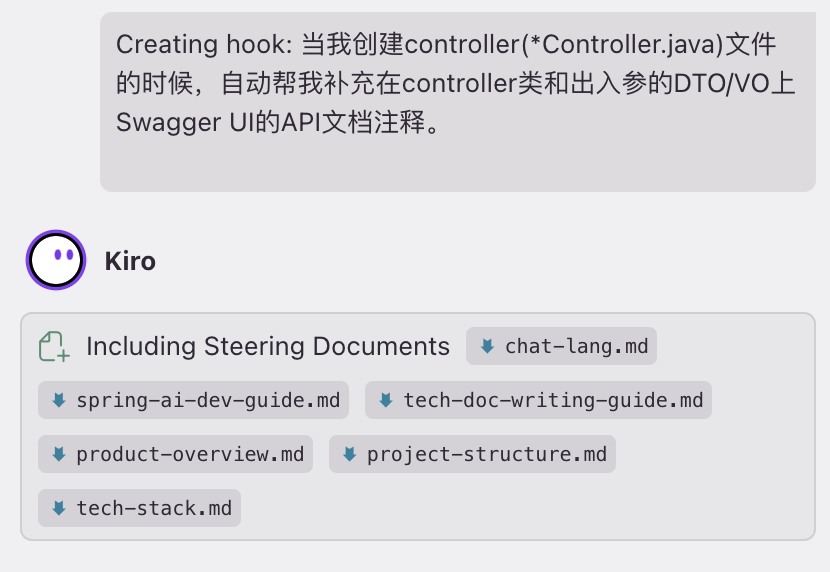

官方文档的关于Steering的介绍「*Steering files provide context about your project, helping Kiro understand your codebase, conventions, and requirements.*」意思是Steering文件给项目提供上下文,帮助AI理解代码仓库,规约和需求,一般是存储:

- 产品和目标

- 技术栈和框架

- 项目结构和规约

Steering类似Cursor Rule,在Cursor里面/Generate cursor rule的调用会自动读取项目类似pom.xml之类的文件,帮你生成一些类似技术栈描述等文件。

在内容上也不限制默认生成的三个文件,和Cursor Rule一样,你可以自由地补充”编码标准、工作流程和团队最佳实践”。

Spec

Specs transform high-level feature ideas into detailed implementation plans through three phases: Spec用3个阶段,帮助我们从高层次的feature想法转换为具体的实施计划:

- 要求- EARS 符号中符合验收标准的用户故事

- 设计——技术架构和实施方法

- 任务——离散、可跟踪的实施步骤

EARS 是 “Everyday Architectural Reasoning and Solutions” 的缩写,它是一种用于撰写架构需求的结构化方法。EARS 最初由 Software Engineering Institute (SEI) 机构提出,旨在帮助架构师以一种清晰、一致和可验证的方式表达软件架构相关的非功能需求(NFRs)。

Spec 不同于Steering文件,Spec从一个需求触发,比如 *”添加具有登录、注销和密码重置功能的用户身份验证系统”*。

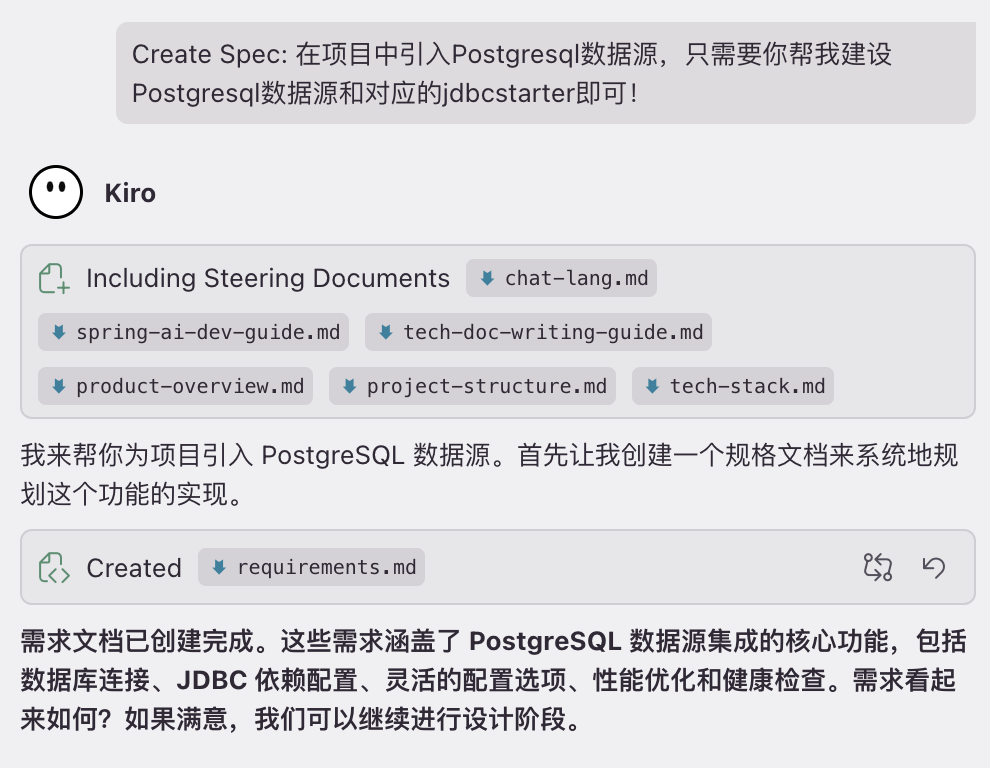

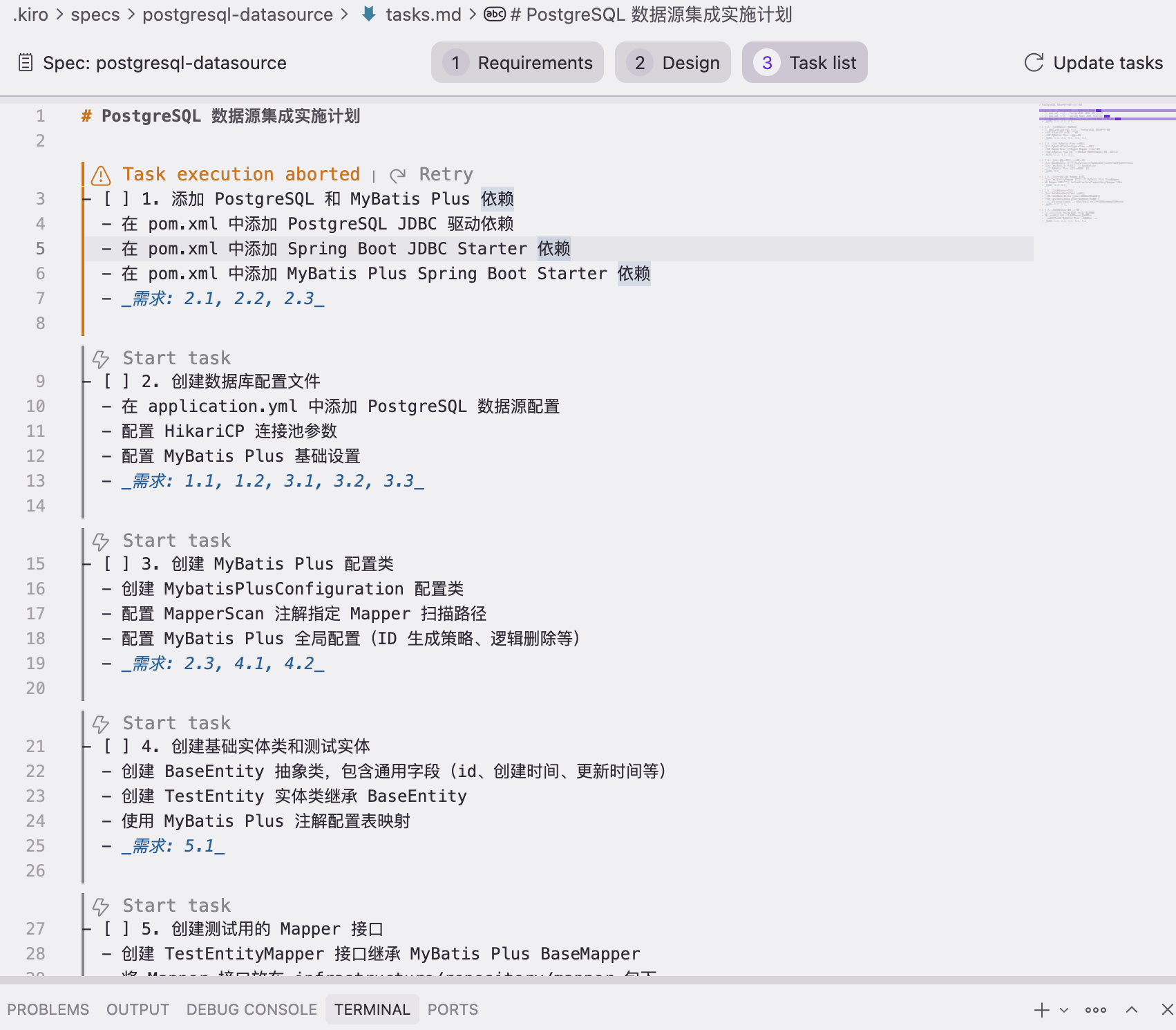

以要求Kiro引入PostgreSQL数据库为例

录入需求之后,根据现有的steering,自动进入需求校对、设计和计划列表的review阶段

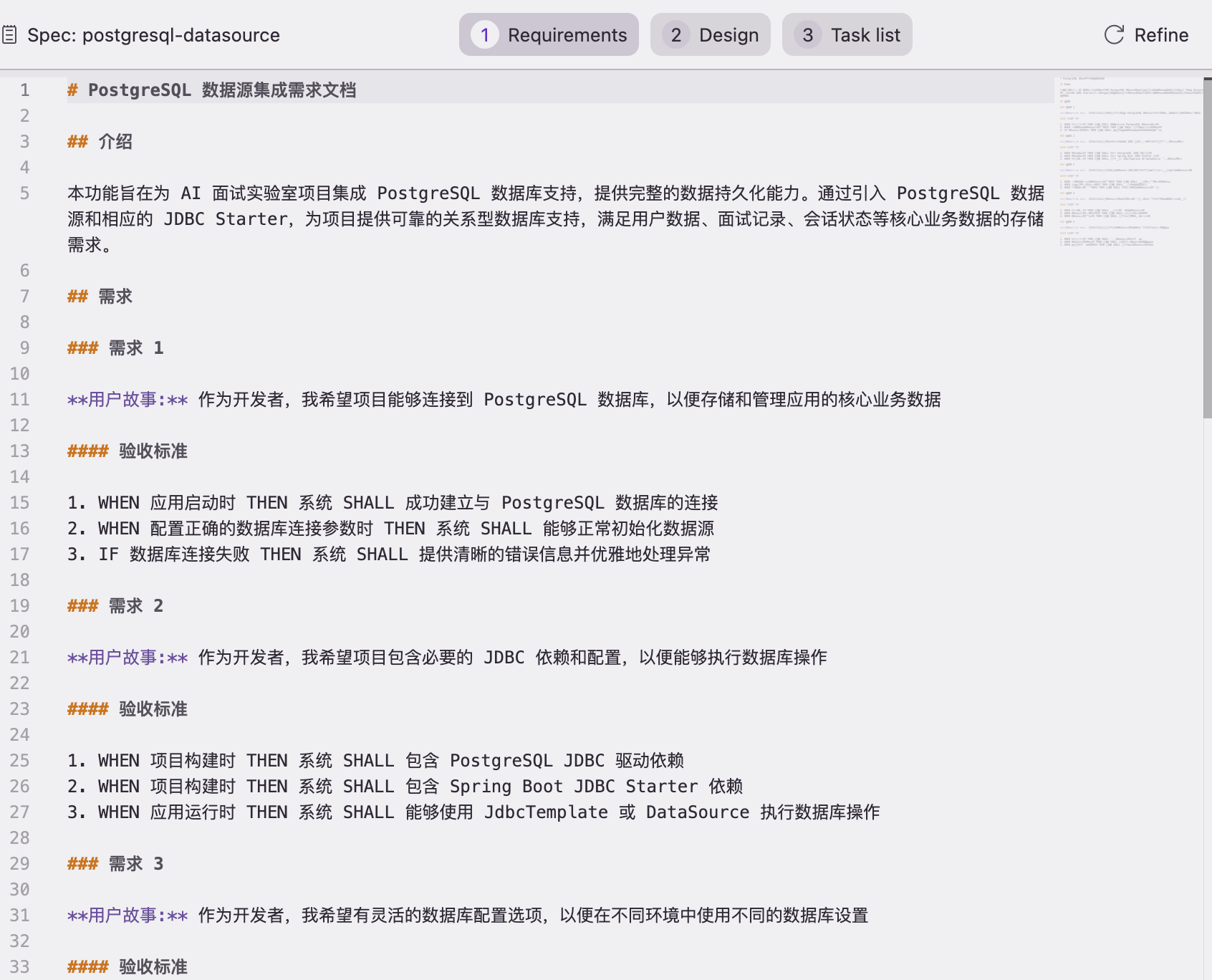

三个阶段的文档不是一次性生成的,先产出requirement文档之后,会让你进入确认过程,这个时候,你可以修改一些user story,减少不必要的开发。

进入下一个阶段(design、task list)都需手动点击确认,比如下方我点击了从design到task list环节的继续按钮,kiro才会继续生成tasks.md文件。

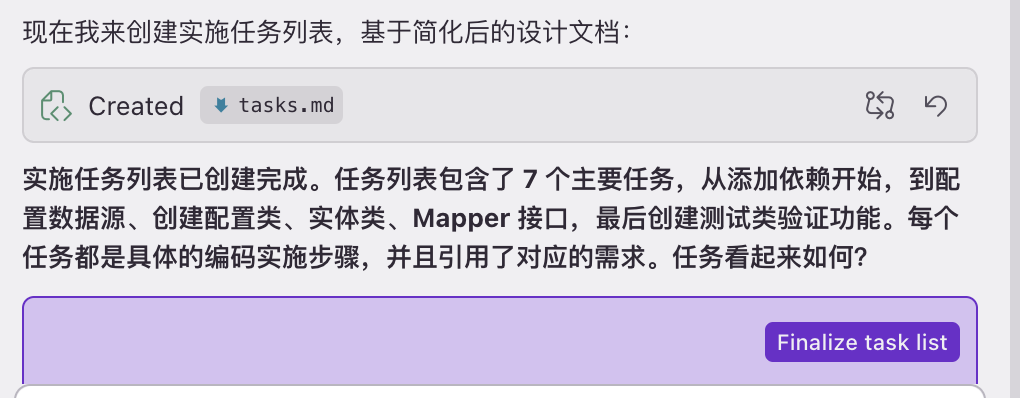

只有确认好方案和任务之后,再回来点击finalize task list按钮才行

切换到 task list的tab,这里清晰展示了kiro帮我们生成的开发计划,每一步骤非常清晰地陈列在下面:

可见,除了计划,每个步骤都可以单点执行,点击start task就可以进入任务队列里面等待AI执行。在这里还可以继续修改任务里面的细节。我觉得最出色的是,每一个任务都会关联到前面任务的实现,标注着该步骤的完成涉及到哪些需求的实现。相比起Cursor,这个特性其实更加适合软件开发的工程特性,每一步实现都清晰可循,关联需求。

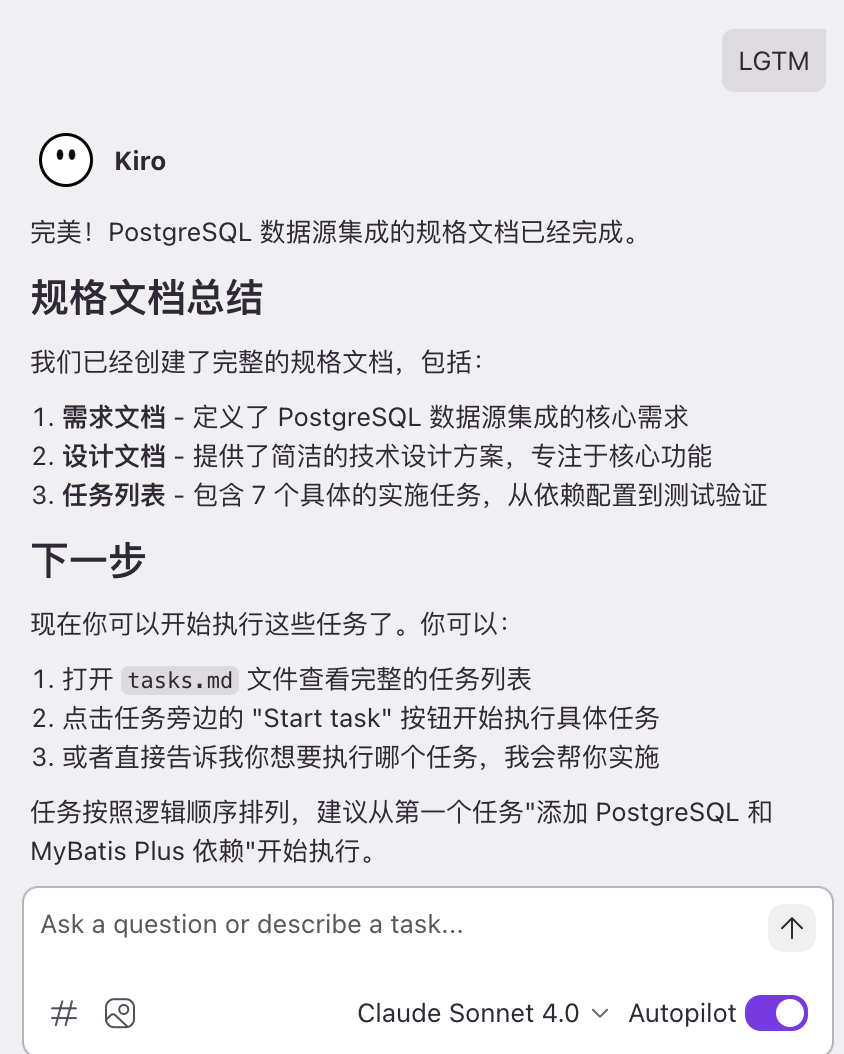

在完善好TaskList之后,返回到会话页面,你可以点击按钮,也可以直接对话让AI结束整个Spec环节。

每一次任务完成,kiro就会更新Task List的UI,完成的任务的开头会有一个Task Completed的标识。

接下来只需在Task List界面挨个点击Start Task按钮即可,相比Cursor能够更加细粒度地掌控每一个开发步骤。无形中也促使我们去紧盯每一个实现的细节,促使我们去Review AI生成的代码,保证质量的同时,避免类似Cursor一样默默地产出一些容易被忽视的’隐患’。

Hook

Hook是一个回调操作,可以在如下情况自动执行预定义的操作来消除手动工作:

- 文件创建删除保存操作触发之后触发Hook

- 手动调用Hook(类似Cursor里面主动在聊天框里 @某一个 Rule)

- 指定某一个regex pattern的文件,当它被修改之后,触发Hook(也类似Cursor的Rule文件头配置)

在Hook里面核心就是对回调操作进行描述,AI会根据你的描述去执行操作。

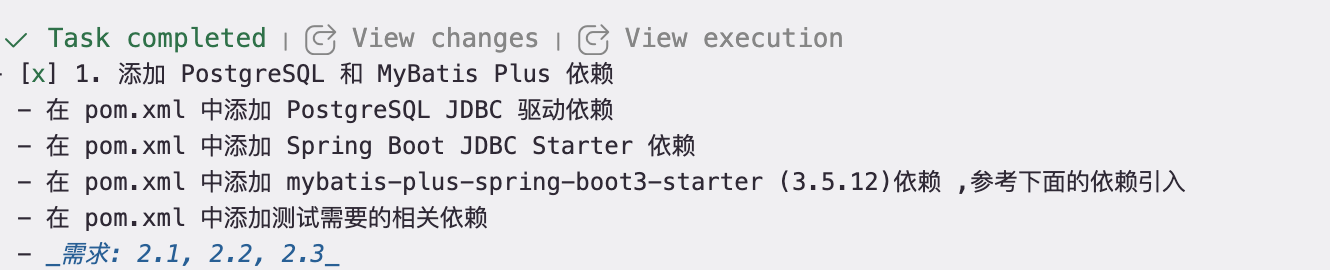

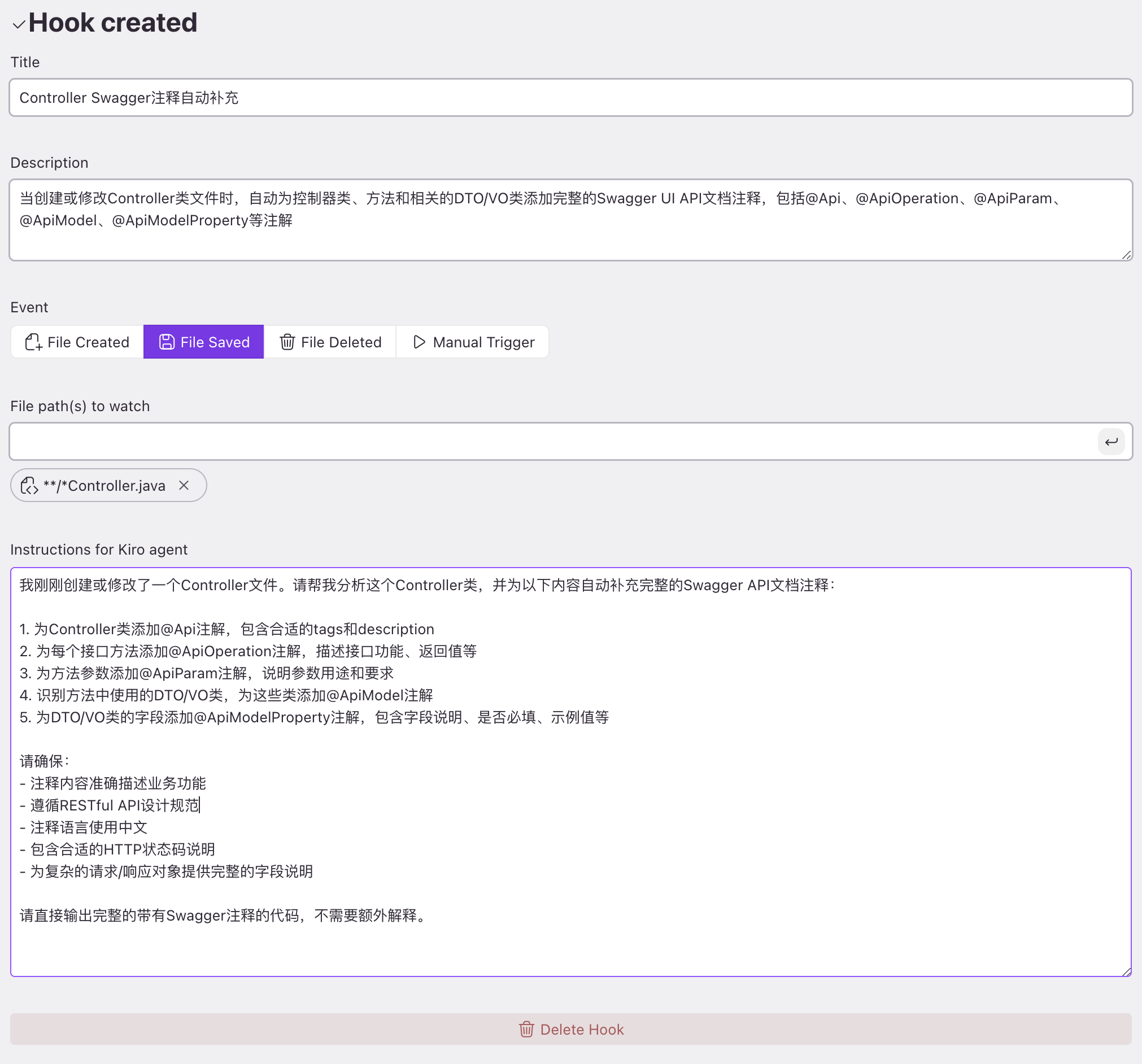

以要求Kiro创建一个「为Controller补充swagger注解的Hook」

先使用自然语言描述一个hook,在Kiro的UI界面上添加一个Hook,然后输入你想要实现的回调效果即可。

确定之后,自动在Chat界面生成一个对话session,包含刚刚输入的描述。

经过处理之后,跳转到Hook详细配置页面。

这里有点像Cursor的Rule上面的文件头的配置,你可以指定当出现什么情况/处理完某一个regex pattern的文件的时候,调用这次Hook,Hook本质上其实也是一次AI的对话调用,所以下面就是instruction(其实就是Prompt)。

总结

相比Cursor,Kiro更加强调规范、自动化和长期可维护性,个人非常看好这种模式——软件工程本质上也是一门工程学,随意的vibe coding虽然可以带来早期快速创建的正反馈,但是熟悉企业级开发的开发者都知道,一旦项目超过一定的代码行数,AI Coding的时候就很难vibe起来。

Spec是我觉得Kiro最明显的特性,从需求输入 → 产出需求详细说明文档 → 到设计蓝图 → 产出技术方案一步步执行。对我来说,这种流程让我更加关注AI实现的技术细节和步骤,每一次的Task complete,我都会关注到它到底做了哪些事情、编写了什么代码、每一次步骤执行是否都能闭环地完成(比如run一个单元测试/执行一个curl接口调用…)。Spec会持久化地留存在.kiro文件里面,确保了后续操作的有据可依。Spec文件在团队协作上,也可以随着Git推送上去,让别人看到这份改动。另外最重要的是,这份文件可以持续地随着代码改动不断同步,保持新鲜、有效。

Cursor Rule在Kiro里,可以同时在Steering和Hook看到它们的影子。Steering和Cursor不同,每次AI对话都会全量地将所有Steering全部阅读,所以在这里,按照官方建议就是存放一些技术栈、编码规约、产品设计等高层的东西。而Hook因为可以匹配文件pattern和监听文件操作事件,更加适合做一些细节的指令,不需要放在Steering内让AI每次操作文件都要读取这份上下文。

相比起Cursor这个优秀的副驾驶或者像Ryo Lu说的,是一个”强大的初级工程师”,Kiro更像是一位能独立思考和执行的”AI项目经理”。当追求极致的vibe体验的时候,Cursor实实在在是一个非常棒的选择,如果是着眼于工程效率和项目长期的健康程度(编码规范性、技术方案文档完整性、代码可测性…),选择Kiro提供的开发范式一定是更好的选择。未来两个IDE一定会互相融合彼此的优点,产品形态上一定会更加相似。等下一次Kiro开放注册名额,一定会涌入大量因为Cursor断供高级模型而选择Kiro的用户。不知道Kiro上面的Claude 4还能使用多久…

AI观察:Kiro IDE 上手:核心概念和Cursor对比

https://yelihu.github.io/2025/07/20/Kiro-IDE-上手:核心概念和Cursor对比/